この記事では個人事業主・フリーランスの税金の負担を下げる方法の1つ「社会保険料控除」について、次の3つをわかりやすく解説します。

- 「社会保険料控除」とは?

- 「社会保険料控除」を活用するとなぜ税金の負担を下げることができるのか

- 「社会保険料控除」の申告方法

社会保険の「国民健康保険・健康保険」と「国民年金・国民年金基金」の保険料は、支払った全額が社会保険料控除の対象となり、申告することで税金の負担額を減らせます。

「社会保険料控除」を活用して、少しでも税金の負担を軽くしましょう。

医療保険・年金保険・労働保険・介護保険の4つが「社会保険料控除」の対象

社会保険料控除とは、本人や家族が支払った社会保険料について控除を受けられる制度です。社会保険料として支払った全額が控除の対象になります。

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

引用:社会保険料控除|国税庁

社会保険は個人事業主(フリーランス)と会社員で加入できるものが異なる

社会保険への加入は法律で義務づけられており次の4つがあります。

- 医療保険:病気・けがへの備え

- 年金保険:年をとったときや障害をおったときなどに年金を支給

- 労働保険:けがや失業への備え

- 介護保険:加齢に伴い介護が必要になったときの備え

これらの社会保険に関して支払ってたものが「社会保険料」になります。

また、社会保険は個人事業主(フリーランス)と会社員で加入できるものが異なります。具体的には次の通りです。

| 個人事業主 (フリーランス) | 会社員 | |

|---|---|---|

| 医療保険 | 国民健康保険など | 健康保険 |

| 年金保険 | 国民年金 | 国民年金+厚生年金 |

| 労働保険 | (加入できない) | 労災保険・雇用保険 |

| 介護保険 | 国民健康保険など | 健康保険 |

これらの社会保険料に加え「国民年金基金」と「厚生年金基金」が社会保険料控除の対象になります。

(詳しくは 社会保険料控除|国税庁「2 社会保険料の範囲」をご参照ください。)

なお「国民年金基金」と同じ上乗せ年金の「個人型確定拠出型年金(iDeCo)」は社会保険料控除の対象外※ですので注意してください。

※「個人型確定拠出型年金(iDeCo)」は別の控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。

個人事業主(フリーランス)の社会保険料控除の対象は「国民健康保険」と「国民年金」

フリーランスが支払う社会保険料には次のものがあり、全額「社会保険料控除」として控除が受けられます。

「社会保険料控除」を活用すると、なぜ税金の負担を下げることができるか?

そもそも「社会保険料控除」を活用するとなぜ税金の負担を減らせるのか。ここでは「税金」と「控除」の仕組みについて解説していきます。

「必要経費」と「所得控除」を増やせば、税金の負担を減らせる

個人事業主(フリーランス)が納付する「税金」には次の4つがあり、それぞれ以下の計算式で算出されます。

赤字部分に注目すると、「消費税」以外は次の計算式で算出されていることが分かると思います。

つまり「必要経費」と「所得控除」を増やすと、税金を減らすことができます。「社会保険料控除」はこの「所得控除」のなかの1つになります。

「社会保険料控除」は「所得控除」のなかの1つです

「所得控除」には「社会保険料控除」を含めて次ののものがあります。これらの所得控除を活用することで、税金の負担を減らすことができます。

こちらの記事でも解説しています。

「社会保険料控除」の申告には証明書が必要

個人事業主やフリーランスの場合、「確定申告書」と「証明書」を税務署へ提出する必要があります。会社員の場合は、年末調整で社会保険料控除の申告を行うので税務署へ提出は不要です。

ここでは、”証明書として必要なもの” と “証明書を紛失した場合の対処法” について解説します。

「国民年金・国民年金基金」は控除証明書が必要!「健康保険」は証明書は不要です

| 該当の社会保険 | 必要な証明書 | |

|---|---|---|

| 医療保険 および 介護保険 | 国民健康保険 | なし (金額の記入のみ) |

| 健康保険の任意継続 | なし (金額の記入のみ) | |

| 年金保険 | 国民年金 | 控除証明書 |

| 国民年金基金 | 控除証明書 |

また、「国民年金」は追納(過去分を納付) と前納(2年後までをまとめて納付) いずれも納付した年の社会保険料控除の対象となります。

「証明書」を紛失した場合は再発行ができます

「国民健康保険」の保険料が分からない場合は

国民健康保険の支払った保険料が分からない場合、市区町村の担当窓口で確認ができます。お住まいの市区町村役場に問い合わせてみてください。

「健康保険の任意継続」の保険料が分からない場合

協会けんぽで証明書を発行してます。まずはお住まいの都道府県の協会けんぽへ電話してください。

≫ 各都道府県の協会けんぽを探す

「国民年金」および「国民年金基金」の控除証明書を紛失した場合

控除証明書の再発行が可能です。ねんきんネット、ねんきん加入者ダイヤル、年金事務所で受付してくれます。

参考:Q.控除証明書をなくしてしまったのですが再発行できますか|日本年金機構

確定申告書の「社会保険料控除」の書き方は金額を入力するだけ

最後に確定申告書への「社会保険料控除」の書き方について解説します。

個人事業主やフリーランスの場合、会計ソフトを使って確定申告書を作成することが多いと思います。よって、ここでは代表的な会計ソフトの「社会保険料控除」の入力方法を紹介します。

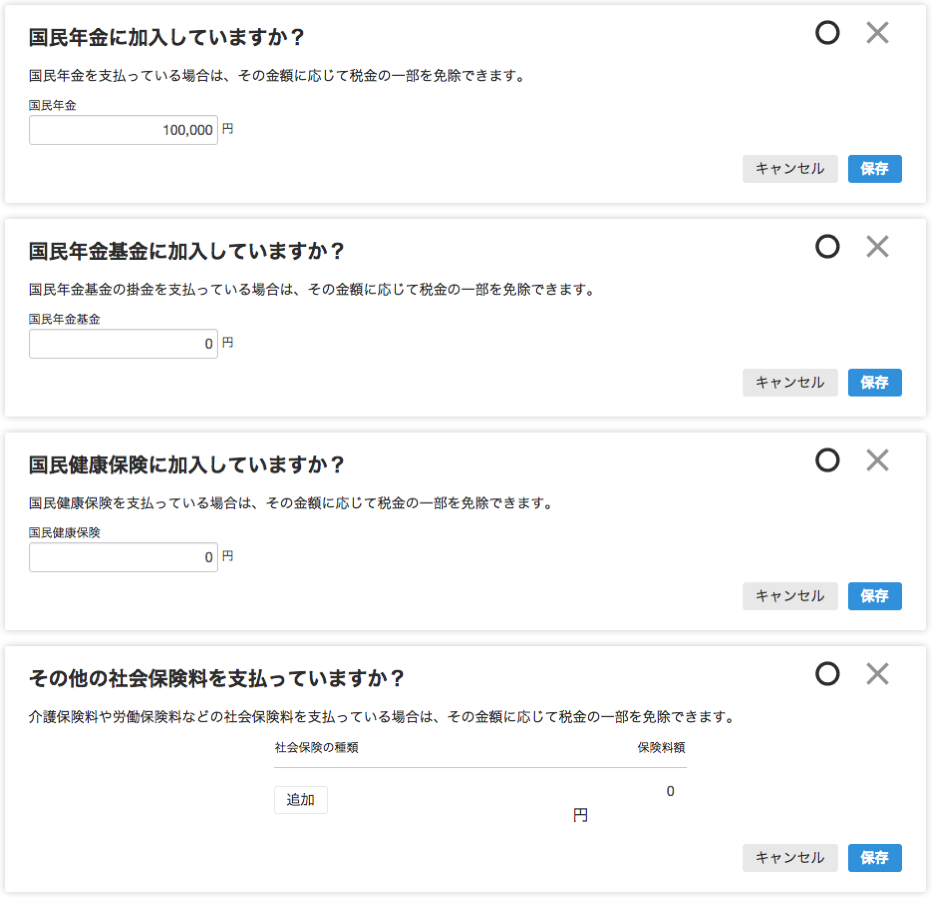

「freee」の場合

freeeの場合、次の手順になります。

- 「確定申告書の作成」画面の「収支」ステップを開く。

- それぞれの社会保険について、1年間で支払った金額を記入する。

参考:社会保険料控除の内容を記入する|freeeヘルプセンター

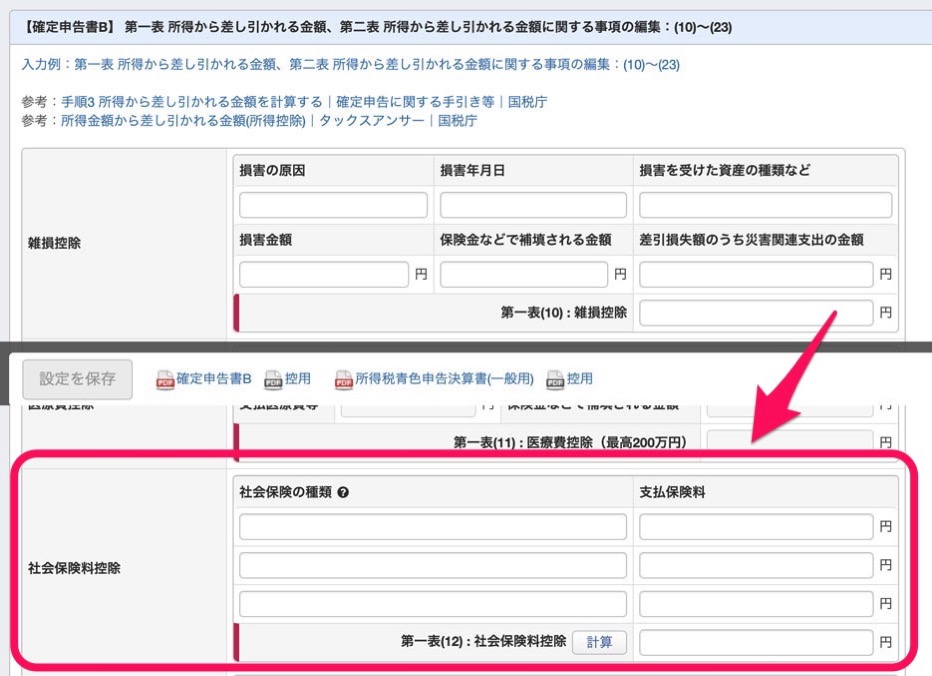

「マネーフォワード クラウド確定申告」の場合

マネーフォワード クラウド確定申告の場合、次の手順になります。

- 「決算・申告」メニューから「確定申告書」を選択する。

- 「所得から差し引かれる金額」の “社会保険料控除” の欄に必要事項を入力する。

「やよいの青色申告オンライン」の場合

やよいの青色申告オンラインの場合、次の手順になります。

- メインメニューんぼ「確定申告」- 「Step3 確定申告書の作成」の開始をクリックする。

- 「4.所得控除」まで手順を進め、「社会保険料控除を受けますか?」の「はい」にチェックを付ける。

- 支払った社会保険料の種類や金額を入力する。

参考:社会保険料控除の入力方法|やよいの青色申告オンライン サポート情報

確定申告書の提出方法は「e-Tax」「郵送」「税務署へ提出」の3つ

確定申告書の提出方法は次の3つがあります。

- e-Tax

- 郵送

- 税務署の窓口に提出

e-Taxの場合は「確定申告書」のみを提出

e-Taxの場合は「社会保険料控除の証明書」の添付は省略でき「確定申告書」のみの提出となります。

またe-Taxを利用するには事前の届出が必要なので、詳しくは 国税庁ホームページの事前準備の流れ をご参照ください。

郵送の場合は「確定申告書」と「証明書」を所轄の税務署へ送付

郵送の場合は「確定申告書」と「証明書」を1つの封筒へ入れ所轄の税務署へ送付します。この場合、消印日が提出日とみなされます。

また郵送に関しては以下の注意点がありますので参考にしてください。

税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。

※ ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付することはできません。

税務署に行く場合は「確定申告書」と「証明書」を窓口に提出

税務署へ行く場合は「確定申告書」と「証明書」を所轄の税務署の窓口へ提出します。確定申告の提出期限(3月15日) 近くになると税務署はとても混んでいるので、早めに提出することをおすすめします。

所轄の税務署が分からない場合は、以下ページで確認できます。

≫ 税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

「社会保険料控除」を活用して少しでも税金の負担を軽くしましょう

いかがでしたか?

この記事では個人事業主・フリーランスの税金の負担を下げる方法の1つ「社会保険料控除」について解説しました。

個人事業主(フリーランス)の「社会保険料控除」の対象には次のものがあり、申告することで全額控除を受けることができます。

- 国民健康保険

- 健康保険の任意継続

- 国民年金

- 国民年金基金

申告するには「確定申告書」と「証明書」を税務署へ提出する必要があります。もし「証明書」を紛失した場合は再発行できるので各担当窓口に確認するようにしましょう。

確定申告書への「社会保険料控除」の記入方法として、次の3つの会計ソフトについて紹介しました。

- freee

- マネーフォワード クラウド確定申告

- やよいの青色申告オンライン

いずれも社会保険料の金額を入力するだけでOKです。画像付きで紹介したので参考にしてください。

「社会保険料控除」を活用して少しでも税金の負担を軽くしましょう。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。