この記事では税金の負担を少しでも下げるため「医療費控除」について次の2つをわかりやすく解説します。

- 医療費控除でなぜ税金を下げることができるのか?

- 医療費控除の申告方法

1年間の医療費が10万円以上かかった場合、税金を下げることができるのはご存知ですか?この場合「医療費控除」の対象となり、住民税などの税金を下げることができます。

「医療費控除」を活用して、税金の負担を少しでも軽くしましょう。

「医療費控除」を活用すると、なぜ税金の負担を下げることができるか?

「医療費控除」を活用するとなぜ「税金」が下がるのか。ここではまずそのメカニズムを解説していきます。

「必要経費」と「所得控除」を増やせば、税金の負担は下がります

フリーランス(個人事業主)が納付する税金には次のものがあります。

- 所得税

- 消費税

- 個人事業税

- 住民税

これらの税金は次の算出式で計算されます。

「消費税」を除き、各税金を算出式に次のものが含まれています。

つまり「必要経費」と「所得控除」を増やすと、税金を下げることができます。これが税金対策のメカニズムです。

「医療費控除」は「所得控除」のなかの1つです

「必要経費」と「所得控除」を増やすと、税金が下がることが分かりました。この記事で紹介する「医療費控除」は、この「所得控除」のなかの1つです。

「所得控除」には次のものがあります。今回紹介する「医療費控除」以外の控除を活用することでも、税金の負担を下げることができます。

こちらの記事でも解説しています。

1年間の医療費が10万円以上の場合、税務署へ「医療費控除」の申告を

ここからは「医療費控除」についてもう少し詳しく解説していきます。

ここからは「医療費控除」についてもう少し詳しく解説していきます。

1年間の医療費が10万円以上の場合は「医療費控除」の対象

医療費控除は “1年間の医療費の支払い金額が一定以上” の場合、控除を受けられる制度です。ここで言う1年間は「1月1日から12月31日」になります。

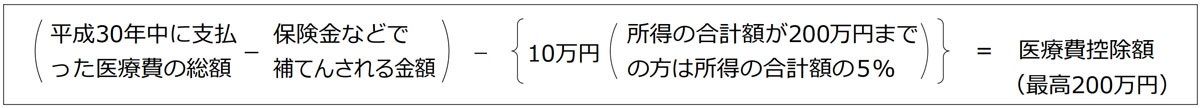

医療費控除は次の通り算出され、1年間の医療費が10万円以上の場合※、最高200万円までの控除を受けることができます。

※ 所得の合計額が200万円までの場合は所得の合計額の5%以上

医療費控除の対象者1年間の医療費は、申告者本人だけでなく配偶者や親族なども含まれます。国税庁のホームページには次の通り書かれています。

医療費控除の対象となる医療費の要件

納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

医療費控除を受けるためには「確定申告書」と「医療費の明細書」を税務署へ提出

医療費控除を受けるためには、次の書類を所轄の税務署へ提出する必要があります。

- 確定申告書

- 医療費の明細書

それぞれの書類の書き方は後ほど説明します。いずれも国税庁のホームページからダウンロードできます。

提出期限は3月15日、ただし確定申告書の提出義務がない場合は5年後までOK

提出期限は所得税の確定申告書の提出義務があるかないかで変わってきます。

確定申告書の提出義務が…

- ある場合:対象期間の翌年3月15日

- ない場合:対象期間の翌年1月1日から5年間

対象期間が5年間の例

給与以外の所得がなく確定申告書を提出する義務のない場合 2018年に支払った医療費について、医療費控除の適用を受ける申告の期限は2019年1月1日から5年間

所得税の確定申告書の提出義務があるかないかは所得によって分かれます。

- 給与取得者:所得が20万円以上

- それ以外:所得が38万円以上

「所得税」に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

「医療費控除」の対象は治療を目的としたもの、予防を目的としたものは対象外

医療費控除は1年間の医療費に対して控除を受けられる制度です。ここでは具体的に何が医療費に該当するのか紹介していきます。

医療費控除は1年間の医療費に対して控除を受けられる制度です。ここでは具体的に何が医療費に該当するのか紹介していきます。

医療費控除の医療費の対象になるかどうかは、大きく次の内容で分けられます。

| 治療を目的としたもの | 医療費控除の対象 |

|---|---|

| 予防を目的としたもの | 医療費控除の対象外 |

医療費控除の対象となるもの

病気などの”治療を目的“とした医療費は医療費控除の対象です。次のようなものが対象となります。

- 病院の診療費や治療費、入院費用

- 治療のためのマッサージや鍼灸の費用

- 治療や療養に必要な医薬品の購入費

- 通院にかかった交通費(公共交通機関の利用のみ)

- 介護保険の対象となる介護費用

- 妊娠・出産の費用の一部

公共交通機関の利用に限られますが「通院にかかった交通費」も医療費控除の対象になります。こちらも忘れずに申告しておきましょう。

医療費控除の対象について、国税庁のホームページには以下の通り書かれています。

- 医師、歯科医師による診療や治療の対価

- 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価

- 助産師による分べんの介助の対価

- 医師等による一定の特定保健指導の対価

- 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価

- 保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価

- 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

- 病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価/li>

ご自身の医療費が医療費控除の対象かどうか分からないときは、治療を受けた病院などに確認してみましょう。

医療費控除の対象とならないもの

治療ではなく”予防を目的“とした医療費は医療費控除の対象外です。次のようなものは対象外です。

- 美容整形の費用

- 人間ドックなどの健康診断の費用

- 公共交通機関の利用以外の通院にかかった交通費(タクシー代、ガソリン代、駐車料金)

- インフルエンザなどの予防摂取の費用

- 漢方薬やサプリメントの購入費

医療費控除の対象外について、国税庁のホームページには以下の通り書かれていますので参考にしてください。

- 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用

- 健康診断の費用

- タクシー代

- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

- 治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡等の購入の費用

- 親族に支払う療養上の世話の対価

- 疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の費用

- 親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

「医療費控除の明細書」の書き方:1年間にかかった医療費の明細を記入

準備医療費控除の明細書の作成には次のものが必要になります。

準備医療費控除の明細書の作成には次のものが必要になります。

いずれもご自身のものだけではなく生計を一にする家族のものも集めましょう。これらが集まったら医療費控除の明細書の作成に取り掛かります。

「医療費控除の明細書」の書き方

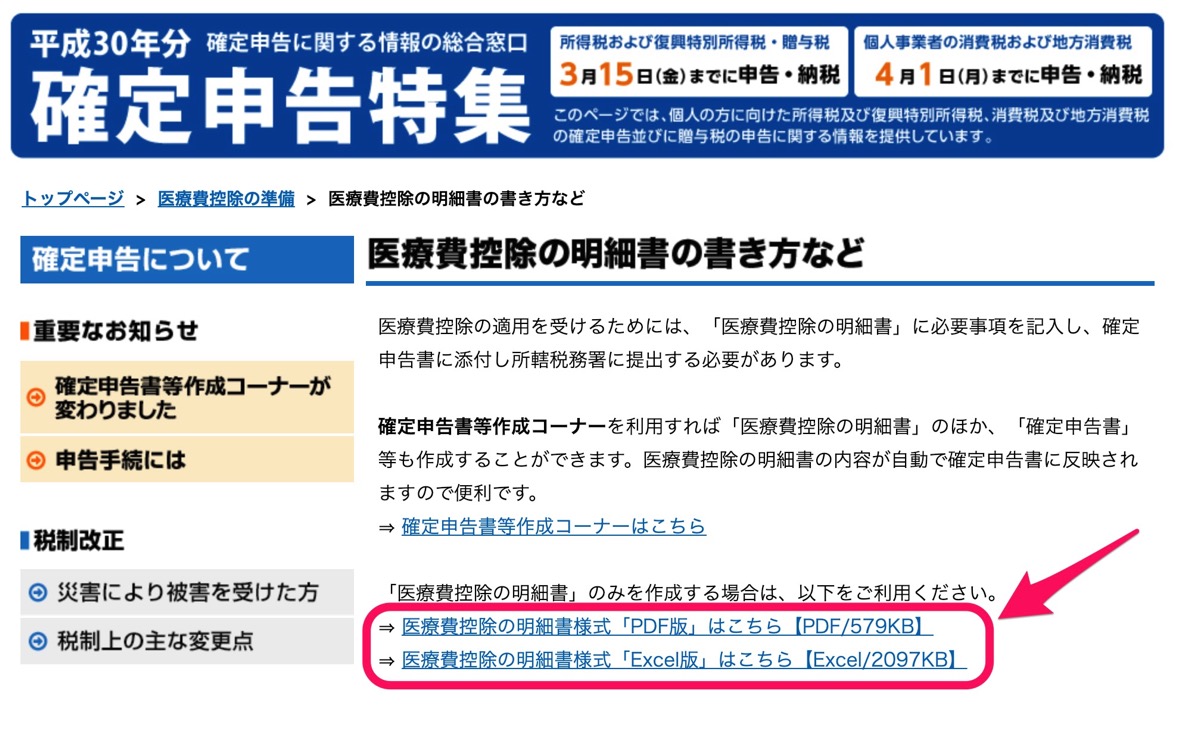

「医療費控除の明細書」は国税庁のホームページでダウンロードするか税務署で入手できます。ダウンロードするファイルは「PDF版」と「エクセル版」から選ぶことができます。  また、会計ソフトの「freee」と「やよいシリーズ」を使って確定申告書を作成する場合、会計ソフトで「医療費控除の明細書」を作成できます。

また、会計ソフトの「freee」と「やよいシリーズ」を使って確定申告書を作成する場合、会計ソフトで「医療費控除の明細書」を作成できます。

では「医療費控除の明細書」の書き方を解説していきます。

項目1 医療費通知に関する事項

「医療費通知(医療費のお知らせなど)」があり原本を提出できる場合、次の3つの金額を記入します。

- (1) 医療費通知に記載された医療費の額

- (2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額

- (3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額

「医療費通知」は次の6項目が記載されていないと有効ではないのでご注意ください。

- 被保険者等の氏名

- 療養を受けた年月

- 療養を受けた者

- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称

- 被保険者等が支払った医療費の額

- 保険者等の名称

項目2 医療費の明細

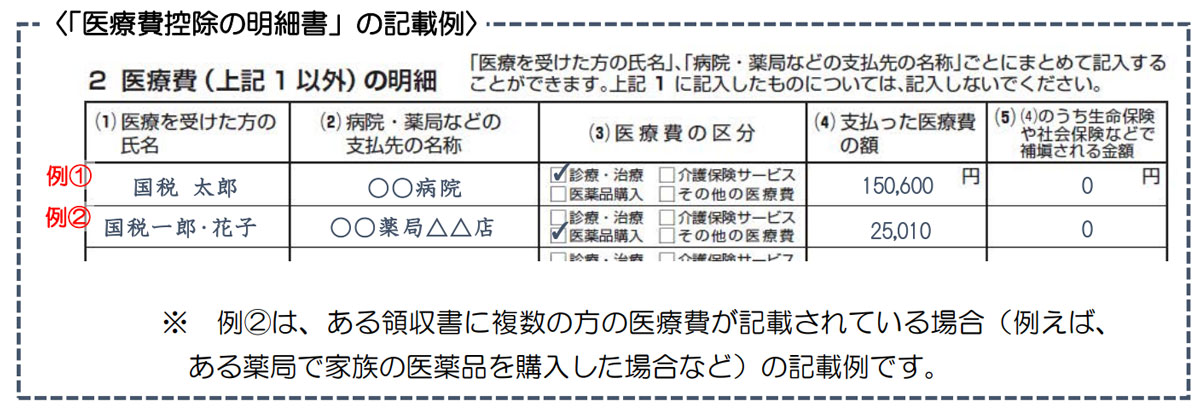

医療費の明細を記入します。「医療費通知」を提出できる場合は「医療費通知」に記載されているもの以外を記入します。医療費の明細は、領収書ごとの記入以外に「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」とのにまとめて記入することもできます。

| 項目 | 記入内容 | |

|---|---|---|

| (1) | 医療を受けた方の氏名 | 医療を受けた人の氏名 |

| (2) | 病院・薬局などの支払先の名称 | 診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの名称 |

| (3) | 医療費の区分 | 該当するものをチェック(複数可) |

| (4) | 支払った医療費の額 | 支払った金額 |

| (5) | (4)のうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額 | 健康保険や生命保険などで支給された金額 |

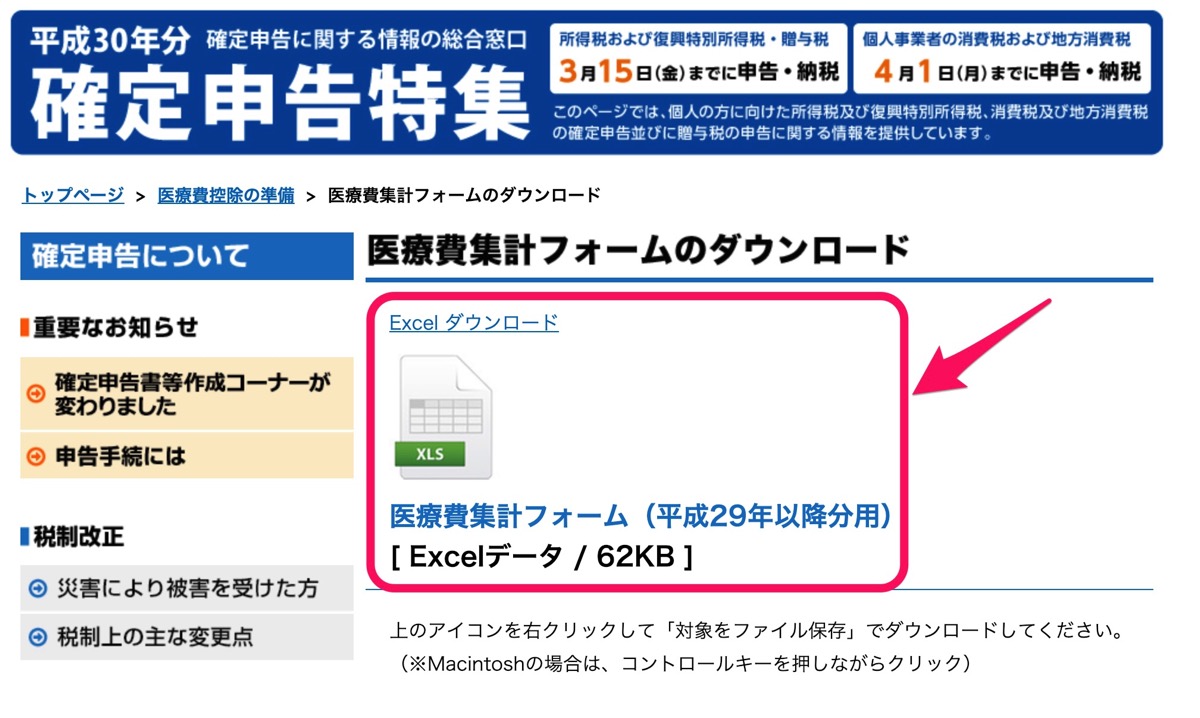

尚、医療費の明細の記入欄が足りない場合は「医療費集計フォーム」を利用します。書き方は最後に紹介します。

医療費の明細が記入できたら、以下2つの合計金額を記入します。

- 2の合計(医療費の明細合計)

- 医療費の合計

項目3 控除額の計算

項目2で合算した医療費をベースに医療費控除額を算出します。

| 項目 | 記入内容 | |

|---|---|---|

| B | 保険金などで補てんされる金額を記入 | 項目2 医療費の合計のBの金額 |

| C | 差引金額 | A-Bの金額を記入(赤字のときは0円) |

| D | 所得金額の合計額 | 昨年の所得金額の合計額を記入 |

| E | D×0.05 | D×0.05の金額を記入(赤字のときは0円) |

| F | Eと10万円のいずれか少ない方の金額 | Eと10万円のいずれか少ない方の金額を記入 |

| G | 医療費控除額 | C-Fの金額を記入(最高200万円、赤字のときは0円) |

以上で「医療費の明細書」は完成です。続いて「医療費集計フォーム」の書き方を紹介します。

医療費集計フォームの書き方

医療費集計フォームは国税庁のホームページでダウンロードできます。 医療費集計フォームは、「医療費の明細書」の “2 医療費の明細” と同様に記入します。領収書ごとの記入以外に「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」とのにまとめて記入しても問題ありません。

医療費集計フォームは、「医療費の明細書」の “2 医療費の明細” と同様に記入します。領収書ごとの記入以外に「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」とのにまとめて記入しても問題ありません。

| 項目 | 記入内容 |

|---|---|

| 医療を受けた人 | 医療を受けた人の氏名 |

| 病院・薬局などの名称 | 診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの名称 |

| 医療費の区分 | 該当するものをチェック(複数可) |

| 支払った医療費の金額 | 支払った金額 |

| 左のうち、補填される金額 | 健康保険や生命保険などで支給された金額 |

| 支払年月日 | 医療費を支払った年月日(記入は任意) |

では最後に「確定申告書」の作成方法を紹介します。

医療費控除を申告するときの「確定申告書」の書き方

確定申告書の作成方法は、次の2つに分かれます。

確定申告書の作成方法は、次の2つに分かれます。

- 所得が給与のみの場合

- 個人事業主(フリーランス)や副業などで給与以外の所得がある場合

所得が給与のみの場合

所得が給与のみで年末調整が済んでいる場合、国税庁のホームページで確定申告書を作成できます。「給与所得の源泉徴収票」を準備し次の順番に進めてください。

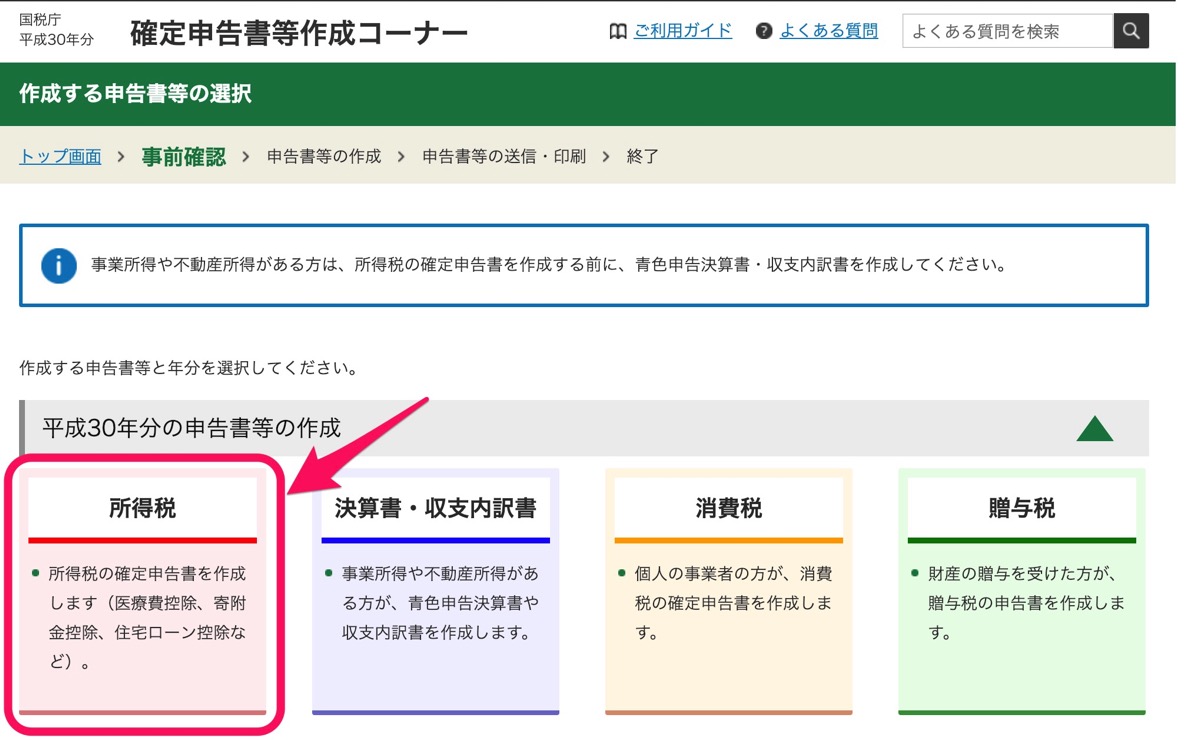

1国税庁 確定申告書等作成コーナーにアクセスし「作成開始」を選択。  2作成する申告書等から「所得税」を選択。

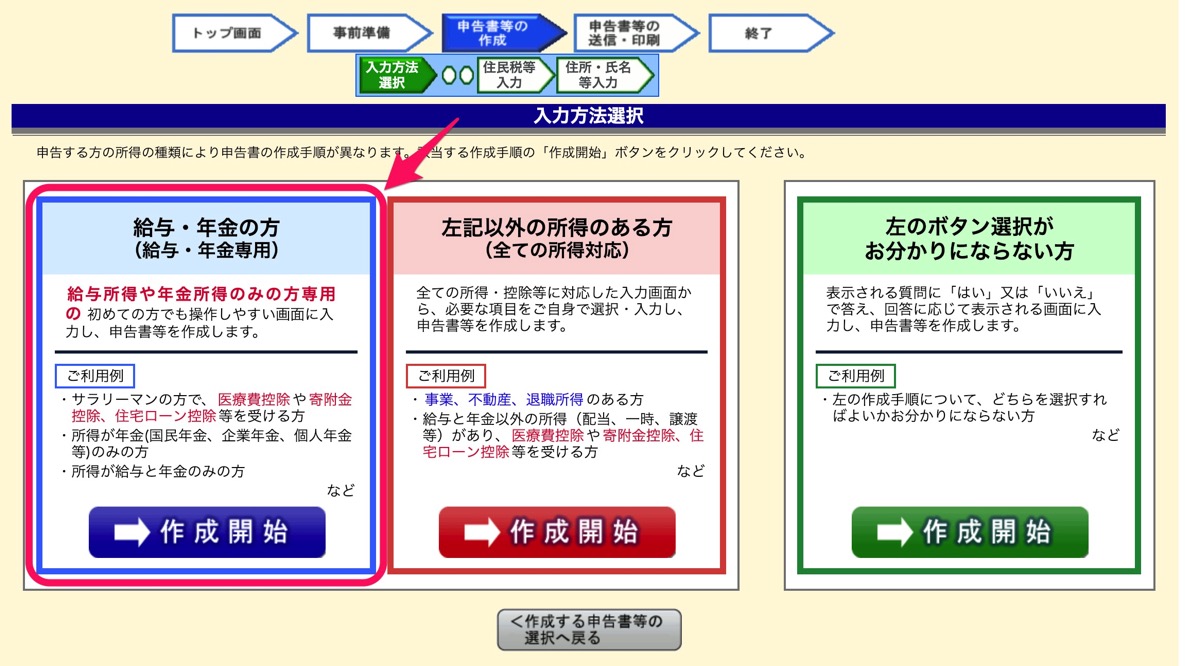

2作成する申告書等から「所得税」を選択。  3入力方法から「給与・年金の方」を選択。

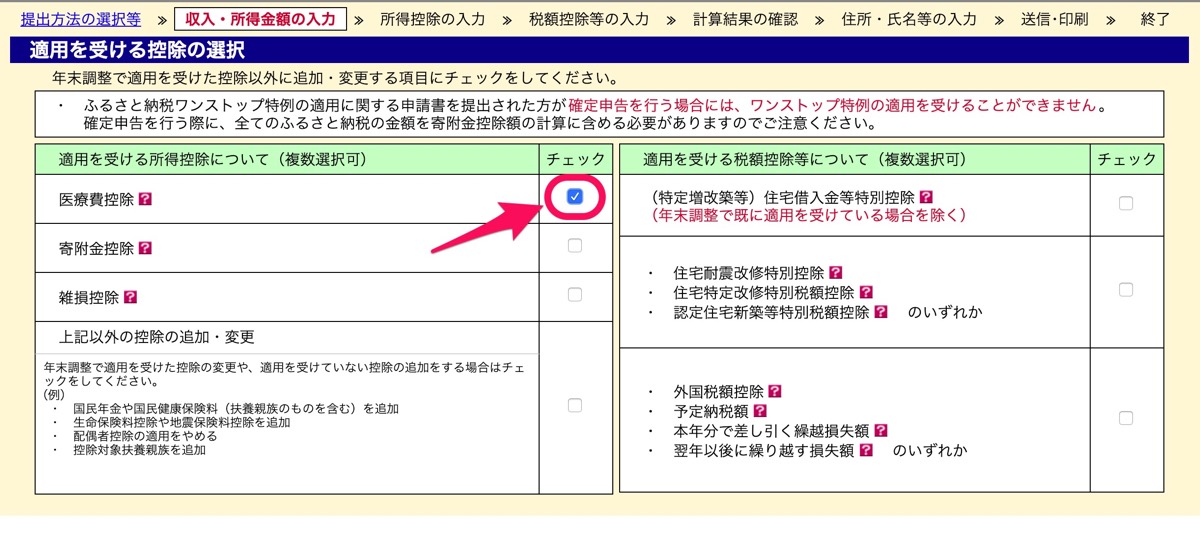

3入力方法から「給与・年金の方」を選択。  4適用を受ける控除の選択から「医療費控除」を選択。他の控除を受ける場合は該当するものにチェック。

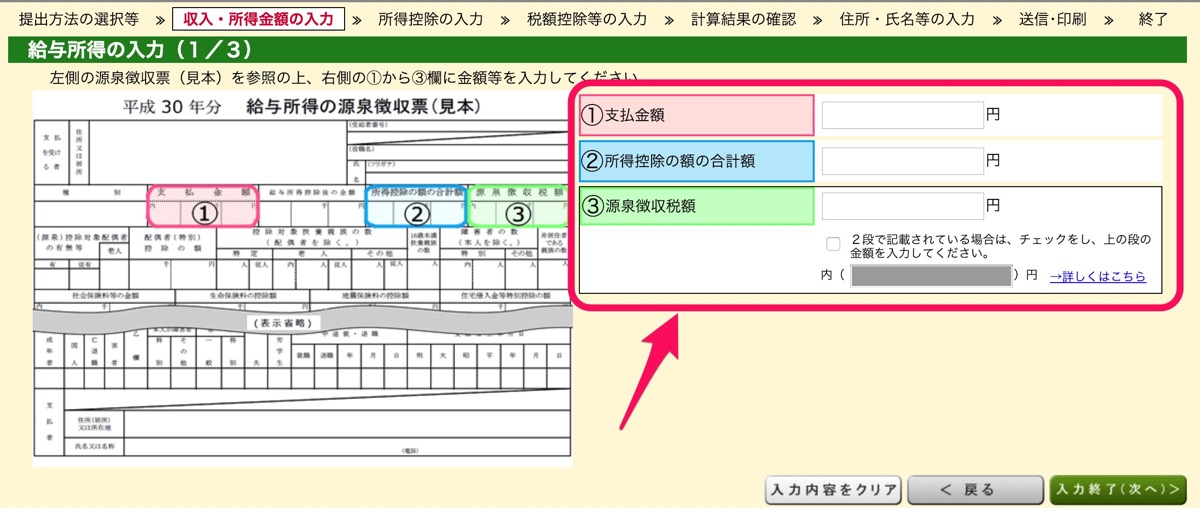

4適用を受ける控除の選択から「医療費控除」を選択。他の控除を受ける場合は該当するものにチェック。  5源泉徴収票の内容を入力。

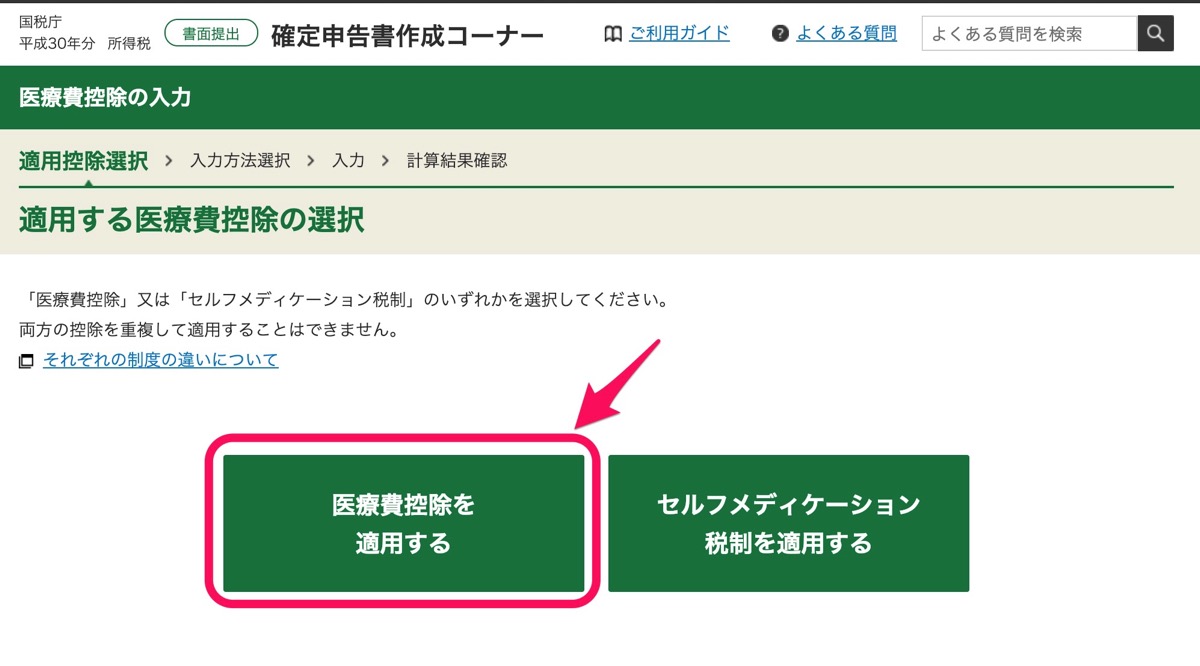

5源泉徴収票の内容を入力。  6適用する医療費控除の選択から「医療費控除を適用する」を選択。

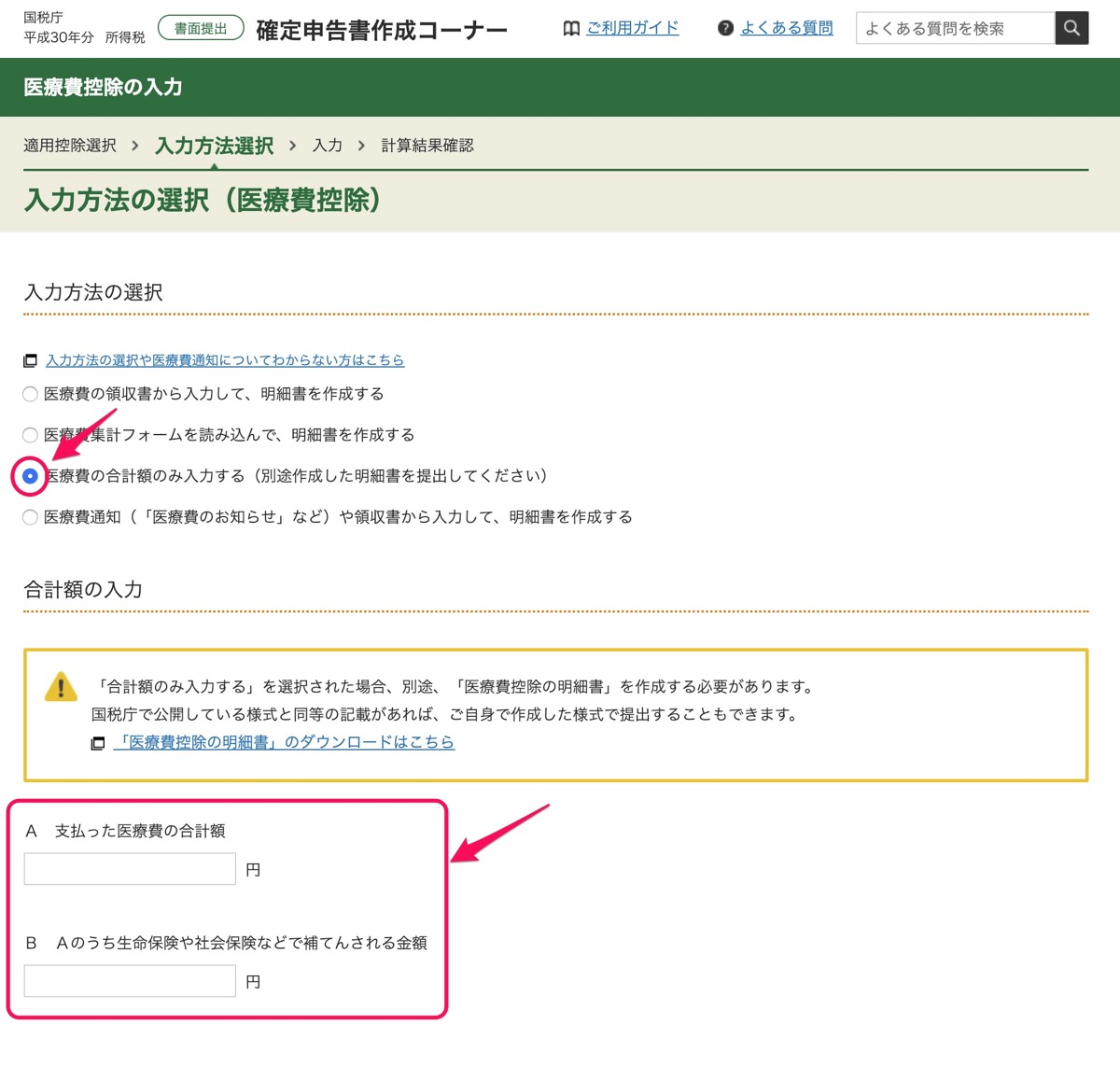

6適用する医療費控除の選択から「医療費控除を適用する」を選択。  7医療費を入力

7医療費を入力  最後に氏名やマイナンバー等を入力すれば確定申告書の作成は完了です。

最後に氏名やマイナンバー等を入力すれば確定申告書の作成は完了です。

個人事業主(フリーランス)もしくは副業などで給与以外の所得がある場合

この場合、多くの方は会計ソフトを使って確定申告書を作成すると思います。この場合、確定申告書作成のときに「医療費控除」の入力項目があります。代表的な会計ソフトについて紹介します。

freeeの場合

- 「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き「病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか?」に回答します。

- 適用する控除で「医療費控除」を選択します。

- 医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を利用する場合は、医療費通知に記載された医療費等の金額を記入します。

- 医療費の明細を入力

マネーフォワード クラウド確定申告の場合

- 「決算・申告」メニューから「確定申告書」を選択

- 「所得から差し引かれる金額」の医療費控除の欄に必要事項を入力

やよいの青色申告オンラインの場合

- 確定申告書作成のstep.4「所得控除」の「医療費控除を受けますか?」で「はい」を選択

- 「セルフメディケーション税制の適用を受ける」のチェックを付けずに手順を進めます。

- 医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を利用する場合は、医療費通知に記載された医療費等の金額を記入します。

- 医療費の明細を入力

参考:医療費の入力|やよいの青色申告 オンライン サポート情報

「確定申告書」と「医療費の明細書」の提出方法は3つ

確定申告書の提出方法は次の3つがあります。

確定申告書の提出方法は次の3つがあります。

- e-Tax

- 郵送

- 所轄の税務署の窓口に提出

e-Tax

e-Taxを利用する場合、開始届出書の提出など事前準備が必要です。詳しくは 国税庁HP 事前準備の流れ をご参照ください。

郵送

郵送の場合、確定申告書と関連書類を1つの封筒へ入れ所轄の税務署へ送付します。この場合、消印日が提出日とみなされます。いくつか注意点がありますので参考にしてください。

税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。

※ ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付することはできません。

所轄の税務署の窓口に提出

所轄の税務署の窓口に提出する場合、所得税の確定申告書の提出期限である3月15日近くになると税務署はとても混んでいます。できるだけ余裕をもって提出することをおすすめします。

尚、ご自身の所轄の税務署が分からない場合は、以下ページで確認できます。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

「医療費控除」を活用して、少しでも税金の負担を減らそう

いかがでしたか?この記事では税金の負担を少しでも下げるため「医療費控除」について解説しました。

1年間の医療費が10万円以上かかった場合、「医療費控除」を申告すれば住民税などの税金を下げることができます。

医療費の対象は「治療を目的としたもの」で、次のようなものが該当します。

- 病院の診療費や治療費、入院費用

- 治療のためのマッサージや鍼灸の費用

- 治療や療養に必要な医薬品の購入費

- 通院にかかった交通費(公共交通機関の利用のみ)

- 介護保険の対象となる介護費用

- 妊娠・出産の費用の一部

「予防接種」や「人間ドックなどの健康診断」などの予防を目的としたものは対象外となるので注意してください。

「医療費控除」を申告するには、確定申告書に「医療費の明細書」を添付し所轄の税務署へ提出します。「医療費の明細書」の書き方も紹介しましたので、記事を参考にしてください。

「医療費控除」を活用して、少しでも税金の負担を減らしましょう。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら、シェアしてもらえると嬉しいです。